![]()

時の帝に仕える臣下が熊野で年越しをし、都に帰る途中、難波の地に立ち寄りました。臣下は、そこで老翁と若者(男または女)に出会います。立派な花の咲く梅の木蔭を掃き清める姿を見て臣下は、その梅は名木かとたずねました。すると老翁は、難波の里に来て、素晴らしい花を咲かせる梅を見て、名木かとたずねるのは、いかにも風雅の心のない、無粋なことだと答え、「難波の梅」が歌に詠まれたことなどを挙げていきます。

臣下は、名木か、などとたずねたことは愚かだったと認めた上で、「難波津に咲くやこの花冬籠り今は春べと咲くやこの花」の歌の心をたずねました。老翁は、この歌が仁徳天皇を梅に喩えて詠まれたことを伝え、仁徳天皇の治政を讃え、梅に来る鶯を扱った「

そのうちに梅の精が現れて、王仁と仁徳天皇の関わりを語り、舞楽演奏の準備のため、太鼓を舞台に据え、自分も笛を吹いて舞を舞ってから退きます。

夜半、臣下が梅の木の下で夢うつつとなっているところに、王仁の霊と

![]()

古くは「難波梅」と呼ばれた、世阿弥作の脇能です。「難波津に咲くやこの花……」の歌を取り上げ、歌を詠んだ百済国の学者、王仁を主人公に、仁徳天皇の仁政を讃える内容になっています。シンプルな内容ですが、この曲の底流には、和歌や舞楽など、古代から伝わる、日本の雅な文化が息づいています。

「難波津に咲くやこの花……」の歌は、曲中に紹介される「安積山影さへ見ゆる……」の歌とともに、古今和歌集で和歌の父母と称され、古来、書を習う人の最初の手本とされました。今は廃れていますが、日本人の素養でした。能で、シテの老翁(王仁)が、「難波の梅」を名木かと尋ねたワキの臣下に、風雅の心がないとたしなめます。そこには、難波津の歌が人々の間に浸透していた背景があったのです。現代の私たちは、おそらく「心ない者」ばかりでしょうが。

一方、曲の後半には、春に相応しい「春鶯囀」をはじめ、数多くの舞楽の曲名が登場します。これらは古代に中国から伝来した音楽ですが、日本では、かたちを変えながらも雅楽として今なお受け継がれ、鑑賞機会もあります。

和歌や雅楽の背景を知り、楽しむことで、この「難波」を深く味わえます。逆に、謡曲が含む和歌や音楽の文化が人々に伝わり、共有されて「日本人の素養」になっていた面も窺えます。

また「難波」は、流儀により演出に違いがあり、上演時間もばらつきがあります。2時間超に及び大作の趣を醸すこともあれば、1時間半ほどで脇能らしく颯爽と駆け抜けることもあります。王仁の人物像、梅の精の設定など、各流の主張を見比べるのも面白いでしょう。

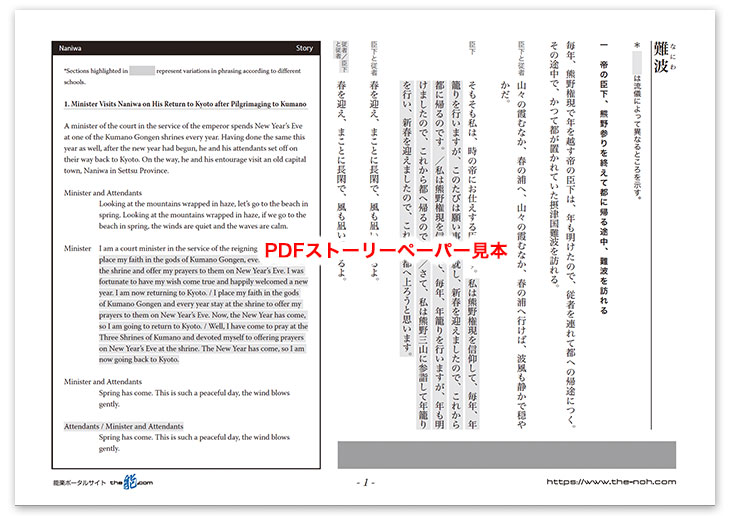

▼ 演目STORY PAPER:難波

演目ストーリーの現代語訳、あらすじ、みどころなどをPDFで公開しています。能の公演にお出かけの際は、ぜひプリントアウトしてご活用ください。

『新潮日本古典集成 謡曲集 下』伊藤正義 校注 新潮社

『能楽ハンドブック』戸井田道三 監修・小林保治 編 三省堂

『能・狂言事典』西野春雄・羽田昶 編集委員 平凡社

各流謡本

演目STORY PAPERの著作権はthe能ドットコムが保有しています。個人として使用することは問題ありませんが、プリントした演目STORY PAPERを無断で配布したり、出版することは著作権法によって禁止されています。詳しいことはクレジットおよび免責事項のページをご確認ください。

[ 難波:ストーリーPDF:614KB

[ 難波:ストーリーPDF:614KB