Noh Talk

Noh Talk

![]() 第2部 世阿弥の生きた時代

第2部 世阿弥の生きた時代

聞き手:内田高洋(the能ドットコム) 写真:大井成義

第2部 世阿弥の生きた時代

文化で国を統べた足利義満

内田 京都の今熊野神社での、足利義満と観阿弥・世阿弥父子との出会いは、能楽にとって大きな転換点になったというお話がありました。それぞれの人物像や行動を通して、能の背景にあるものを、ご紹介いただければと思います。

観世 世阿弥は天才ですが、その才能を後押しした足利義満もまた、大変に優れた人物でした。義満がいなければ、世阿弥は世に出ていなかったでしょう。

義満は源頼朝を意識していたと思います。公家社会のあった京都に、入りたくても入れなかった頼朝を教訓に、公武合体を図ります。当時は南朝の残党が全国に群雄割拠し、武力での天下統一は無理のある状況でした。そこで義満は、文化を使って国の統一を導こうとします。まず花の御所を作りました。垣根を設けず、そのかわり美しい草花が屋敷を取り囲みました。屋敷を囲む花は、京都のものばかりではなく、全国の守護大名に集めさせたようです。また、義満は守護大名に対し、「領地で一番の花を用意しなさい、青磁の花瓶をひとり数個用意しなさい」などと命じました。そして北山第の屋敷で数十畳の部屋に花瓶を置き、持ってきた花を生けさせました。そこは一瞬にして野山になったといいます。それが義満の花合わせです。

臨済宗相国寺派の有馬頼底管長は、金閣寺、銀閣寺のご住職でいらっしゃいます。以前、金閣寺で対談をさせていただきました。そのときに、お庭の心字池(しんじいけ)に頭を出す大内石、赤松石と名づけられた石がそれぞれ、地方の大名の大内氏、赤松氏から献上されたものだと教えていただきました。義満は、その石をほかの大名たちにこれみよがしに見せ、大きな石の供出をそれとなく促したというのです。このように、文化を使って諸大名を操り、全国の統一を図りました。

二十六世観世宗家、観世清和

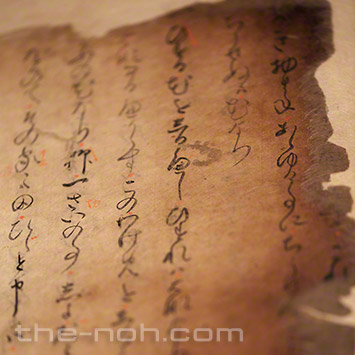

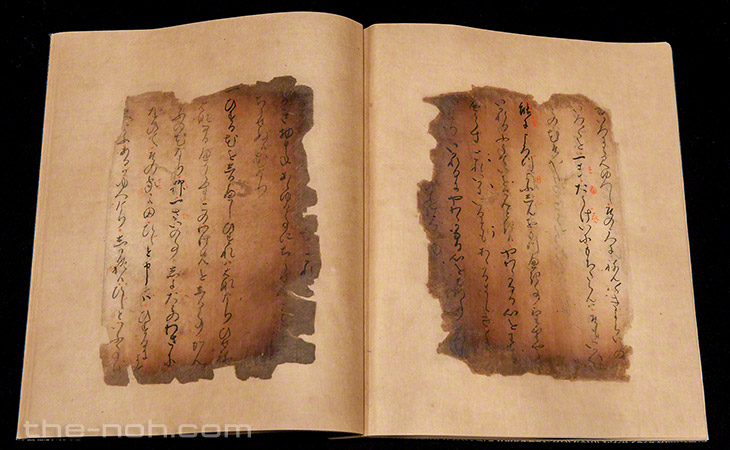

花伝第七別紙口伝(拡大)

世阿弥自筆の『花伝第七別紙口伝(かでんだいしちべっしくでん)〔応永中期頃〕。16世紀の観世屋敷の火災をくぐりぬけたと思われる一品。

萌葱地菱蜻蛉単法被(もえぎじひしかげろうひとえはっぴ)。三世観世大夫音阿弥が足利義政公より拝領したもの。現存する最古の装束で「朝長 懴法」にのみ着用されてきたことから、懴法単法被とも呼ばれる有名な一品。

萌葱地菱蜻蛉単法被(拡大)

花をキーワードに

観世 花の御所、花合わせと、義満は花を美の精髄として重視していたようです。世阿弥もそれをよく解っており、花をキーワードとしてとらえ、『風姿花伝』を書いたのではないかと思います。第一から第三まで、世阿弥が四十歳くらいまでに書かれました。そこで真(まこと)の花について語りますが、どこを読んでも真の花をどのように作るのか、処方箋は書いてありません。秘伝を表に出したくなかったのでしょう。世阿弥の時代は、人生が五十年です。四十代は、芸においては円熟し、精神面では達観した悟りに近い心境もあったと思います。

『風姿花伝』を読み解いてゆくと、根底に花がある。花をどうやって生み出すか、どう生かすか。それに生涯をかけていたのでしょう。『風姿花伝』は『第七 別紙口伝』で終わっておりますが、本当は第八から第十くらいまでは書きたかったのではないかと思います。書けなかった、書かなかった理由には、長男の十郎元雅が早世した影響もあるかもしれません。養子で甥の音阿弥元重が元雅の存命中に観世大夫に補任(ぶにん)されたという背景もあります。

世阿弥と十郎元雅の仲

観世 世阿弥と十郎元雅は仲がよくなかったのではないかとも言われております。「隅田川」の演出で、子方を塚から出すか出さないかで意見が割れた件や、世阿弥が伝書を元雅の兄弟、元能に相伝していることを見ても、第三者的には仲が悪いのかと推論もできます。しかし一方で、十郎元雅が亡くなったときに、世阿弥は狼狽を隠さず吐露しております。

仲が良かったか悪かったのか。複雑なのは十郎元雅が南朝方の越智氏についてしまったことです。北朝方の幕府から、実子が敵方に与した世阿弥に白い目が向けられ、立場が微妙になったことも影響して、はっきり擁護できなかったのかもしれません。

奈良に回帰した世阿弥

観世 世阿弥の生涯は、本当に波乱万丈ですが、最後には故郷の奈良に帰りたいとの思いが強くあったと思います。多武峰・談山神社の八講猿楽は大和四座の源流ともいえるものですが、奈良から京都へ出て行く前に、談山神社で新曲を披露し、妙楽寺の僧兵たちから評価を受けるという仕組みがありました。奈良から京都への中継地点が多武峰で、この地こそ、私たち能楽師の原点です。今、大倉源次郎さんの肝いりで私も談山能に出演いたしております。

世阿弥も多武峰が原点で、そのような場へ回帰したい気持ちがあったと思います。世阿弥は六十歳で奈良の田原本で出家いたしますが、これは元雅の死が原因ではなく、故郷回帰だと思います。

佐渡に流されているときも、故郷を思う気持ちを『金島書』に書いております。記録はありませんが、世阿弥は佐渡ではなく、奈良で亡くなったと私は思います。六十歳で出家した世阿弥は、その後、「井筒」「野守」「当麻」を作りました。

観世家は鬼追いの役者の家

観世 「野守」は観世家(世阿弥)の故郷・奈良が舞台で、鬼に鏡を持たせる演出をいたします。その鏡は世の中、地獄も天国もすべて映し出すものです。世阿弥はそのような鏡が欲しかったのかもしれません。また観世家は鬼の能の家であるということを、後世に忘れさせないという面もあったと感じます。

観世家には赤鬼(しゃっき)、黒鬼(こっき)の面が伝えられています。春日という面打師のつくったもので、相当にデフォルメされ、今の能では使われません。もともとは追難式、すなわち節分の鬼追いに使われるものです。鬼追いが終われば、本来は壊すものなのですが、残っている。観世の家は鬼追いの鬼の役者を担う家だった。それを決して忘れるな、ということで残っております。「野守」にもその思いを感じます。

また「当麻」は奈良・当麻寺の当麻曼荼羅を描きたい、という思いの表れでしょう。世阿弥はまた、奈良・石上神社を舞台にした「布留」という曲を書きました。天空を駆けていろいろなところに現れ、世を正す宝剣が讃えられる能です。1423(応永30)年に四代将軍・足利義持が亡くなりました。国家が揺らぐ状況が生まれますが、そのとき、幕府に指示されて書いたのではないかと思われます。

観阿弥の先見と教育

観世 観阿弥は世阿弥に対し、英才教育を授けました。世阿弥の素質と教育の大切さに気づいた観阿弥もまた、類い稀な才能を持っていました。もともとは結崎座の一役者だった観阿弥は、卓越した技量を示して、一座の長の地位に立つのです。「翁」は当時、専門の役者がおり、普通は勤めることができなかったのです。しかし、観阿弥は醍醐寺で「翁」を舞いました。千歳を世阿弥が勤めております。これも能が大成される大きなきっかけのひとつになっております。

禅と世阿弥

観世 義満の死後、世阿弥が仕えた義持は、禅に傾倒しておりました。参禅も熱心で、相国寺の観音懺法(かんのんせんぼう)という宗教儀礼で懺悔の祈りに通じておりました。僧たちが観音懺法を練習している場に現れ、重要な句を三句ほどとばしたことを厳しく指摘した逸話もあるほどです。それほど禅にのめり込んでいたわけです。仕える世阿弥や金春禅竹もその影響を多大に受けたでしょう。そのようなことを含め、改めて『風姿花伝』を見てみると、花とは何ですかという問いに、世阿弥は最後、花なんてないよ、と自己否定して終わります。まさに禅問答だなと思います。

能は「観る」より「やる」ほうが楽しい

内田 ぜいたくな講義を聴いているようで、大変楽しく時間を過ごさせていただきました。

観世 本当はこのような話を能楽師同士でも、もっと話したいのですが、私も含めて皆、多忙でなかなかできない。それが残念です。お話を共有する場も、とても大事なことなのですけれど。

もしタイムマシンが存在していたら、観阿弥、世阿弥時代の能を観てみたいです。今、私たちが演っているすり足やカマエがまだ確立されていない時代、どのように演っていたのでしょう。上演時間も相当短いものだったといいます。

内田 それだけ長い年月をかけて、今のかたちになってきたわけですね。

観世 世阿弥以後は、徳川幕府の式楽になったことが、能にとりまして大きな後押しになったと思います。式楽になって活力を失ったという説もありましたが、私はまったく逆だと思います。式楽になってエネルギーが充満したのです。

内田 謡独特のツヨ吟も、江戸時代に確立したといわれますね。

観世 ツヨ吟の発明は偉大です。能の表現を大きく広げてくれました。

内田 長い変遷を経て、私たちも謡や仕舞を洗練された芸として学ぶ土壌がつくられました。

観世 だからこそ、多くの人に体験してほしい。能は観るだけよりも、やるほうが絶対楽しいのです。繰り返しになりますが、これは皆様に強くアピールしたいことです。(第2部 終)

◀ 第1部 能を伝えていくために

協力:観世宗家

二十六世観世宗家 観世清和(かんぜ きよかず)

1959(昭和34)年東京生まれ。父は二十五世観世宗家 観世左近(元正)。1990(平成2)年 家元継承。室町時代の観阿弥、世阿弥の流れを汲む 観世流の二十六世宗家として、現代の能楽界を牽引する。国内公演はもとより、フランス、インド、タイ、中国、アメリカ、ドイツ、ポーランド、リトアニアなどの海外公演、及び「箱崎」「阿古屋松」などの復曲、「利休」「聖パウロの回心」をはじめとする新作能にも意欲的に取り組んでいる。

芸術選奨文部大臣新人賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞、フランス文化芸術勲章シュバリエ受章。重要無形文化財「能楽」(総合認定)保持者。(財)観世文庫 理事長、(社)観世会 理事長、(独)日本芸術文化振興会評議員、(一社)日本能楽会 常務理事、日本中国文化交流協会常任委員。著書に『一期初心』などがある。

インタビュアー:the能ドットコム 内田高洋(うちだ たかひろ)

京都大学で宝生流のサークルに入ったことをきっかけに、能楽に魅了される。以降、シテ方宝生流の謡と仕舞を中心に、森田流の笛や葛野流の大鼓の稽古にも勤しみながら、能楽全般について、実践と鑑賞そして学びの日々を送る。現在、シテ方宝生流の機関誌「宝生」の編集・原稿制作にも携わっている。